Zu den Vaskulitiden gehören

ganz verschiedene Krankheitsbilder.

Welche das sind, wie häufig sie auftreten

und welche Symptome sie aufweisen,

lesen Sie in diesem Artikel.

Vaskulitiden – eine Übersicht über die verschiedenen entzündlich-rheumatischen Gefäßerkrankungen

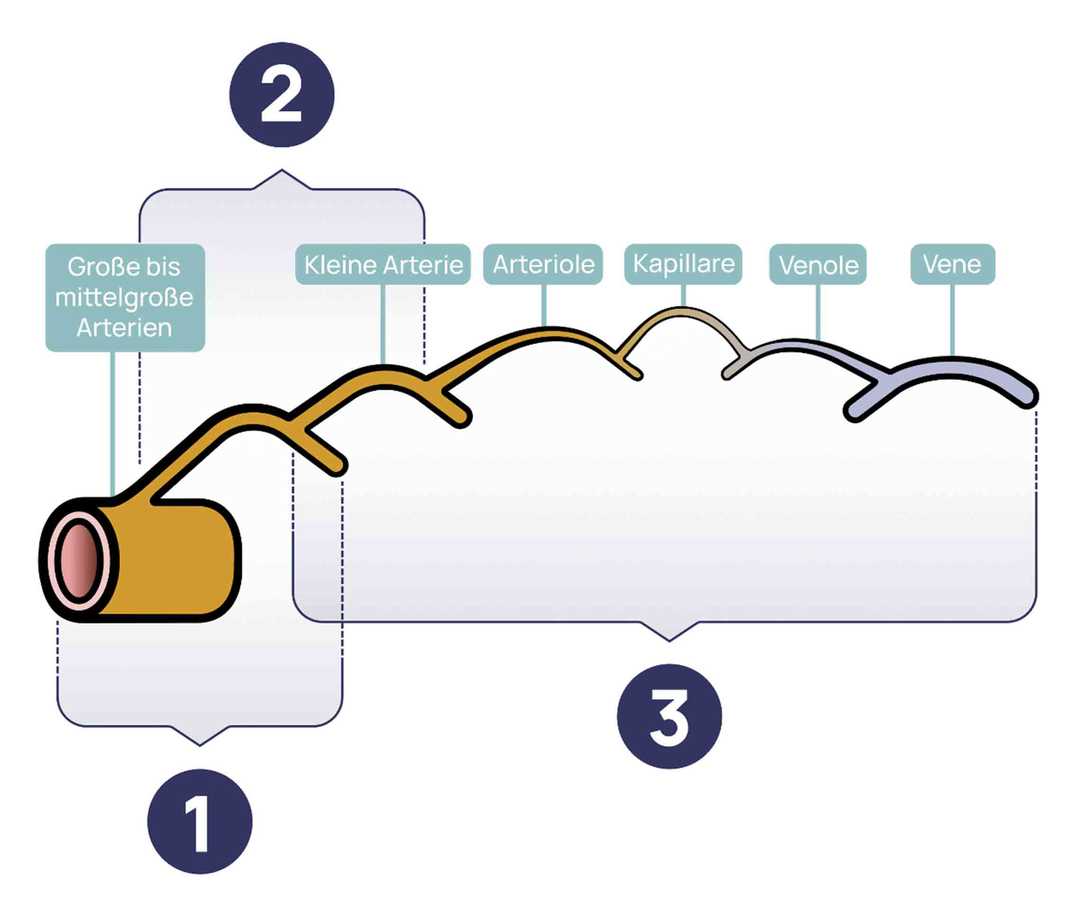

Eine Vaskulitis ist grundsätzlich erst einmal eine entzündliche Erkrankung eines Blutgefäßes, zum Beispiel einer Arterie oder Vene. Der Oberbegriff Vaskulitiden beschreibt hingegen verschiedene entzündlich-rheumatische Erkrankungen, die jeweils mit einer Entzündung von Blutgefäßen einhergehen. Unterschieden werden sie entsprechend der Art der erkrankten Gefäße.1

Eine Übersicht zu den verschiedenen Vaskulitiden:

Riesenzellarteriitis

In vielen Fällen ist die Schläfenarterie (Arteria temporalis) betroffen2,3. Da dies durch eine entzündliche Schwellung und Verdickung meist schnell erkennbar ist, wurde früher auch von der Arteriitis temporalis oder von Morbus Horton gesprochen.4 Andere Formen betreffen fast immer den Aortenbogen (Abschnitt der Hauptschlagader in unmittelbarer Nähe zu deren Ursprung aus dem Herz) und die großen abgehenden Gefäße. Durch die Beteiligung von Arterien im Kopfbereich sind Symptome wie Kopfschmerz, Kieferschmerz und Überempfindlichkeit der Kopfhaut, aber auch Sehstörungen typisch. In schweren Fällen kann eine Riesenzellarteriitis in kurzer Zeit zum Sehverlust führen. Deshalb gehört sie zu den wenigen Vaskulitisformen, die einer sofortigen Behandlung bedürfen und somit einen medizinischen Notfall darstellen. Beeinträchtigen die Entzündungen die Blutversorgung bestimmter Gehirnregionen, sind Empfindungs- und Bewegungsstörungen oder in Ausnahmefällen sogar ein Schlaganfall möglich.3 Weitere Symptome sind Müdigkeit, Abgeschlagenheit und Muskelschmerzen, häufig in Kombination mit Gewichtsabnahme.5

Die Riesenzellarteriitis ist die häufigste Erkrankungsform aller Vaskulitiden. Sie wird häufig zusammen mit Polymyalgia rheumatica diagnostiziert. Viele der Symptome überlappen sich bei beiden Erkrankungen.3 Das Erkrankungsalter liegt in der Regel bei über 55 Jahren.4 Die Häufigkeit in der Altersgruppe ab dem 50. Lebensjahr liegt bei ca. 44 Fällen pro 100.000 Personen, das heißt in Deutschland leben zwischen 15.000 und 19.000 Betroffene.6 Frauen sind bis zu 3-mal häufiger betroffen als Männer.2 Die Riesenzellarteriitis ist eventuell genetisch bedingt, da familiäre Häufungen beobachtet wurden. Aufgrund höherer Fallzahlen in Ballungsräumen werden auch Umweltfaktoren als Auslöser vermutet.7

Takayasu-Arteriitis (auch Aortenbogensyndrom)

Bei dieser seltenen Vaskulitisform sind vor allem die Hauptschlagader (Aorta) und ihre direkten Gefäßäste entzündet.8 Neben allgemeinen anfänglichen Symptomen wie Abgeschlagenheit, Müdigkeit und leichtem Fieber können im Verlauf der Erkrankung druckempfindliche Hautknoten (Erythema nodosum mit Pannikulitis), Durchblutungsstörungen der Finger (Raynaud-Syndrom), Sehstörungen, Schwindel und Druckgefühle in der Brust auftreten – abhängig davon, in welchen Körperregionen die Durchblutung durch die entzündeten Gefäße beeinträchtigt ist.8

Die Takayasu-Arteriitis, abgekürzt TA, ist der Riesenzellarteriitis sehr ähnlich. Auch bei der TA sind deutlich häufiger Frauen betroffen, allerdings sind sie deutlich jünger, in der Regel zwischen 20 und 30 Jahre alt.8 In westlichen Ländern kommt die TA sehr selten vor. In Deutschland erkrankt pro Jahr etwa ein Mensch pro eine Million Einwohner*innen. In Asien tritt die Erkrankung deutlich häufiger auf. Die Ursache ist unbekannt.9

Polyarteriitis nodosa (PAN, auch Panarteriitis nodosa oder Kussmaul-Maier-Krankheit)

Die Polyarteriitis nodosa ist eine Entzündung der kleinen und mittelgroßen Arterien. Allgemeine Symptome können Abgeschlagenheit, Fieber und allgemeines Unwohlsein sein. Welche weiteren Symptome auftreten, ist abhängig von den Organen oder Körperbereichen, die betroffen sind. Das können unter anderem Durchfall und Erbrechen (Magen-Darm-Trakt), Muskel- und Gelenkschmerzen (Bewegungsapparat), Brustschmerzen (Herz) oder Blut im Urin (Niere) sein.

Die Polyarteriitis nodosa betrifft Männer etwa dreimal häufiger als Frauen, die Zahl der Fälle liegt in Deutschland unter fünf auf 100.000 Einwohner*innen.10 Somit handelt es sich um eine seltene Erkrankung. Es besteht möglicherweise ein Zusammenhang mit chronischen Entzündungen wie der Hepatitis B und dem familiären Mittelmeerfieber.12

Kawasaki-Erkrankung (auch Kawasaki-Syndrom)

Diese seltene Vaskulitisform tritt vor allem bei kleinen Kindern auf, bei denen sich mittelgroße Gefäße (etwa die Herzkranzgefäße) entzünden. Typische Symptome sind hohes Fieber (über 39 Grad Celsius), das über mehrere Tage anhält, auffällige Rötungen von Mundschleimhaut, Lippen und Zunge sowie beidseitige Bindehautentzündungen der Augen. Außerdem kommt es zu Hautausschlägen und geschwollenen Lymphknoten. In Deutschland erkranken pro Jahr etwa zehn bis 15 von 100.000 Kindern unter fünf Jahren, die meisten im zweiten Lebensjahr. Jungen sind häufiger betroffen als Mädchen.13 Die Ursache der Kawasaki-Erkrankung ist nicht bekannt. Es gibt Vermutungen, dass sie mit einer Infektion zusammenhängt.14

Kleingefäßvaskulitiden, die ANCA-assoziiert sind:

Hier sind es bestimmte Antikörper (anti-neutrophile cytoplasmatische Antikörper, ANCA), die die Gefäße angreifen und dadurch Entzündungen verursachen. Dabei handelt es sich um eine Fehlreaktion des Immunsystems, zu dem die Antikörper gehören. Diese Proteine reagieren eigentlich bei Krankheiten auf körperfremde Stoffe. Warum sich ANCA bilden und körpereigene Stoffe angreifen, ist nicht bekannt.2,5

Mikroskopische Polyangiitis

Sie betrifft vor allem die kleinen Nierengefäße. Der Name steht für sehr kleine (mikroskopisch), in großer Zahl entzündete Gefäße (Polyangiitis). Die Entzündung betreffen die Nierenkörperchen (Glomerulonephritis). Die meisten Betroffenen sind fiebrig, fühlen sich müde und verlieren an Gewicht. Muskeln und Gelenke schmerzen häufig. Es können neben den Nieren (auffällig ist Blut im Urin) auch Atemwege (ebenso sind Blutungen symptomatisch), die Haut (Ausschläge mit rötlich violetten Flecken an Beinen, Füßen und Gesäß), der Verdauungstrakt (mit Bauchschmerzen und Übelkeit) und Nerven (Kribbeln und Taubheit in Gliedmaßen) betroffen sein.15 In Deutschland gibt es etwa drei Neuerkrankungen pro eine Million Einwohner*innen jährlich, die Zahl der Erkrankten in Deutschland liegt bei 46 je eine Million.6 Die Betroffenen sind zum Zeitpunkt der Diagnose zumeist zwischen 60 und 70 Jahre alt. Die Ursache der mikroskopischen Polyangiitis ist unbekannt.2

Granulomatose mit Polyangiitis (GPA, früher Morbus Wegener)

Hier bilden sich winzige Gewebeknoten (Granulome) infolge von chronischen Entzündungen vieler kleiner Blutgefäße. Sie beginnen in der Regel im Hals-Nasen-Ohren-Trakt (krustig verstopfte Nase mit Blutungen, Husten, Heiserkeit sowie entzündete Nebenhöhlen und Mittelohrentzündungen). Im Verlauf kann es zu Schädigungen des Nasenrückens (Sattelnasendeformation) und des Nasenknorpels kommen. Auch andere Körperbereiche wie Lunge, Nieren, Nervensystem, Haut, Gelenke und Verdauungstrakt können betroffen sein.2,16 Die Granulomatose mit Polyangiitis ist mit acht bis zehn Neuerkrankungen pro eine Million Einwohner*innen jährlich die häufigste ANCA-assoziierte Vaskulitis in Europa. Das mittlere Alter bei der Diagnose liegt zwischen 40 und 50 Jahren16, der Anteil von erkrankten Männern und Frauen ist gleich.2 Die Ursache ist nicht bekannt, es wird aber ein Zusammenhang mit dem Bakterium Staphylococcus aureus vermutet.17

Eosinophile Granulomatose mit Polyangiitis (EGPA, auch allergische granulomatöse Angiitis, früher Churg-Strauss-Syndrom)

Diese Vaskulitisform befällt vor allem die Atemwege. Sie verläuft in drei Phasen, die ineinander übergehen können. Die erste kann über Jahre bestehen und macht sich durch Symptome wie Schnupfen, Nasenpolypen, Asthma oder eine Kombination mehrerer dieser Symptome bemerkbar. In der zweiten Phase zeigen sich erhöhte Mengen von eosinophilen Granulozyten (gehören zu den weißen Blutkörperchen) im Blut, die zu chronischen Entzündungen von Lunge und Magen-Darm-Trakt führen können. In der dritten Phase schließlich entwickelt sich eine unter Umständen lebensbedrohliche Vaskulitis. Diese Phase ist durch Symptome wie Fieber, Abgeschlagenheit und Gewichtsverlust gekennzeichnet. Die Entzündungen können auch das Nervensystem, die Haut, die Skelettmuskulatur, das Herz und die Nieren betreffen.18 Es erkranken vor allem Patient*innen mittleren Alters, die bereits seit längerem unter Heuschnupfen und/oder allergischem Asthma leiden.19 Die eosinophile Granulomatose mit Polyangiitis ist mit drei Erkrankungen pro eine Million Einwohner*innen die seltenste ANCA-assoziierte Vaskulitis.18 Männer und Frauen sind gleich häufig betroffen.20 Die Ursache ist unbekannt, es gibt Hinweise, dass bestimmte Gene sowie eine Allergieneigung zur Krankheitsentstehung beitragen könnten.20

Kleingefäßvaskulitiden, die durch Immunkomplexe verursacht werden:

Die Immunkomplexe bestehen aus Verbindungen von Antikörpern und Fremdkörpern. Sie lagern sich an den Gefäßwänden ab und verursachen so Entzündungen.11

Antiglomeruläre Basalmembran-Erkrankung (auch Anti-GBM-Erkrankung oder Goodpasture-Erkrankung)

Diese Erkrankung führt zu Entzündungen von kleinsten Blutgefäßen (Kapillaren) in Nieren und/oder Lunge durch Ablagerungen von Immunkomplexen an der Basalmembran. Die Basalmembran verankert Zellen im Bindegewebe und erfüllt unterschiedliche Funktionen – sie dient beispielsweise zur Stabilisierung und als Barriere für den Stoffaustausch.21 Symptome sind unter anderem Bluthusten und Blut im Urin. Bei schwerem Verlauf droht ein Versagen von Lunge und/oder Nieren. Es gibt Hinweise, dass Nikotinkonsum, Virusinfektionen der Atemwege und Kontakt mit Kohlenwasserstoffen bei Menschen mit einer genetischen Veranlagung mögliche Auslöser sind. Die antiglomeruläre Basalmembran-Erkrankung ist mit 0,5 bis einer Neuerkrankung unter einer Million Einwohner*innen jährlich sehr selten.22

Kryoglobulinämische Vaskulitis

Die Entzündungen kleiner Blutgefäße, vor allem in der Haut, werden durch Immunkomplexe ausgelöst, die bei sinkender Bluttemperatur verklumpen (Kryoglobuline, „kryo“ gleich „kalt“). Milde Symptome sind Einblutungen in der Haut (Purpura), aber auch Fieber, Abgeschlagenheit und Gelenkschmerzen kommen vor. Im Verlauf können sich chronische Entzündungen von Leber, Nieren, Nervensystem und Lunge entwickeln. Die kryoglobulinämische Vaskulitis kann im Zusammenhang mit einer Hepatitis C auftreten.Die Häufigkeit ist nicht bekannt, da sie nicht als eigenständige Erkrankung empirisch erfasst wird.23

IgA-Vaskulitis (auch Purpura Schönlein-Henoch)

Bei diesen Entzündungen kleiner Blutgefäße ist der Antikörper Immunglobin A (IgA) in den auslösenden Immunkomplexen nachweisbar. Auffälligste Symptome sind Einblutungen in der Haut (Purpura) an Beinen und Gesäß. Die Patient*innen können zudem unter Schmerzen in den Knie- und Fußgelenken leiden. Klagen sie über Bauchschmerzen, kann das ein Hinweis auf eine Beteiligung des Magen-Darm-Traktes sein.24 Die IgA-Vaskulitis ist die häufigste Vaskulitisform im Kindesalter und tritt vor allem zwischen dem vierten und zehnten Lebensjahr auf. Die Zahl der Neuerkrankungen in Deutschland liegt bei drei bis 38 pro eine Million Einwohner*innen.2

Hypokomplementämische Urtikariavaskulitis (HUV, Anti-C1q-Vaskulitis)

Bei dieser Vaskulitisform sind in den Immunkomplexen Antikörper gegen das Protein C1q nachweisbar, und die Betroffenen leiden gleichzeitig unter einer Urtikaria (Nesselsucht). Neben den Symptomen der Urtikaria wie Juckreiz, Hautquaddeln und -schwellungen (Angioödeme) treten Arthritis und Gelenkschmerzen auf. Auch Lunge, Herz, Nieren und Magen-Darm-Trakt können betroffen sein. Als Ursachen werden genetische Faktoren und Umweltbelastungen vermutet. Die Häufigkeit der Erkrankung ist nicht bekannt, es wurden in Deutschland bislang mehrere hundert Fälle beschrieben, überwiegend bei Frauen.25

Vaskulitiden variabler Gefäßgrößen

Morbus Behçet

Der Morbus Behçet ist charakterisiert durch Entzündungen von Venen oder Arterien variabler Größe und geht mit kleinen Geschwüren (Aphthen) im Mund und Genitalbereich einher.2 Nicht selten zeigt sich auch eine Beteiligung der Augen in Form einer Entzündung der mittleren Augenhaut (Uveitis). Weiterhin können Hauterscheinungen (knotiger Ausschlag, Geschwüre), Abgeschlagenheit, Fieber, Gelenkschmerzen oder Magen-Darm-Beschwerden auftreten. Der Morbus Behçet gehört in Mittel- und Westeuropa zu den seltenen Vaskulitiden. In Deutschland erkrankt nur etwa eine Person auf 100.000 Einwohner*innen. Häufiger findet sich diese Form der Vaskulitis im Mittelmeerraum und in Asien. In der Türkei sind 80 bis 300 Frauen und Männer pro 100.000 Einwohner*innen betroffen. Die Erkrankung tritt bei Frauen und Männer etwa gleich häufig auf, hauptsächlich im jungen Erwachsenenalter. Die Ursache des Morbus Behçet ist unbekannt. Aufgrund einer familiären Häufung wird eine genetische Veranlagung vermutet. Auch ein Zusammenhang mit Virusinfektionen als mögliche Auslöser steht zur Diskussion.26

Cogan-Syndrom

Das Cogan-Syndrom ist eine Vaskulitis der kleinen und großen Gefäße und betrifft vor allem die Augen und Ohren. Es kann zu Sehausfällen und Hörverlust kommen. Die Erkrankung betrifft meist junge Erwachsene, ist jedoch sehr selten. Bisher sind nur wenige hundert Fälle beschrieben.27

Gelenkschmerzen? Jetzt mit Ada den Symptom-Check machen

Steife und geschwollene Gelenke, Rückenschmerzen, Müdigkeit, Fieber – die Symptome einer entzündlich-rheumatischen Erkrankung können sehr unterschiedlich sein.

Ada analysiert anhand eines systematischen Fragenkatalogs die vorhandenen Symptome, unterstützt bei der Suche nach der Ursache der Beschwerden und gibt Auskunft darüber, wann ein Arztbesuch ratsam ist.

Die von Medizinern und Wissenschaftlern entwickelte und zertifizierte Technologie hilft – egal, wann und wo man einen Gesundheitscheck benötigt!

Für die Teilnahme am Symptom-Check ist kein Download erforderlich. Sie müssen lediglich die Cookies aktiviert haben. Sollte der Test nicht starten, können Sie die Cookie-Einstellungen ganz unten rechts auf dieser Webseite ändern.

Diese webbasierte Anwendung zur persönlichen Symptomanalyse wird Ihnen von der Ada Health GmbH („Ada“) zur Verfügung gestellt. Die Datenverarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt ausschließlich bei Ada als verantwortliche Stelle im Sinne der DSGVO. Novartis hat keinen Zugriff auf Ihre personenbezogenen Daten oder die Ergebnisse Ihrer Symptomanalyse.

Novartis

Weitere Möglichkeiten, wie in der Medizin Vaskulitiden eingeordnet werden

Die gebräuchliche Klassifizierung ist, Vaskulitiden wie hier nach der Größe der entzündeten Gefäße zu unterscheiden – groß, mittelgroß und klein.1

Vaskulitiden lassen sich aber auch anders sortieren: abhängig davon, ob sie lediglich die Folge einer anderen Erkrankung sind, die bereits vorliegt, oder ob sie sich ohne einen solchen Zusammenhang entwickeln. Gibt es keine ursächliche andere Erkrankung, sprechen Mediziner*innen von einer primären Vaskulitis. Ist die Vaskulitis eine Folgeerkrankung, handelt es sich um eine sekundäre Vaskulitis.20

Zu den sekundären Vaskulitiden gehören:2,5

- Eine Vaskulitis, die mit systemischen Erkrankungen assoziiert wird – etwa bei rheumatoider Arthritis und bei systemischem Lupus erythematodes.

- Eine Vaskulitis, bei der Infektionen wie Hepatitis B oder C, eine vorangegangene Krebserkrankung oder Drogenmissbrauch als Ursachen vermutet werden.

iStock-1248714812

Das könnte Sie auch interessieren:

Novartis

Testen Sie sich selbst

Sie haben Beschwerden und vermuten, dass es sich um eine rheumatische Erkrankung handeln könnte?

iStock-1152834631_wutwhanfoto

Vaskulitiden – die Diagnose

Welche Untersuchungen führen Mediziner*innen durch, um die Diagnose zu stellen?

iStock-453532005_Storman

Vaskulitiden: die Behandlung

Welche Optionen gibt es bei der Therapie der entzündlich-rheumatischen Gefäßerkrankungen?

Quellen:

1 Jennette JC, et al. Arthritis Rheum. 2013;65(1):1-11 (zuletzt aufgerufen am 22.01.2025).

2 Hettenkofer HJ, Schneider M, Braun J. Rheumatologie Diagnostik - Klinik - Therapie. 6. Auflage. Thieme; 2014.

3 BurdaVerlag Publishing GmbH. Arteriitis temporalis. https://www.netdoktor.de/krankheiten/arteriitis-temporalis/ (zuletzt aufgerufen am 22.01.2025).

4 MSD Manuals. Riesenzellarteriitis. https://www.msdmanuals.com/de/heim/knochen-gelenk-und-muskelerkrankungen/entz%C3%BCndliche-erkrankungen-der-blutgef%C3%A4%C3%9Fe/riesenzellarteriitis?ruleredirectid=740 (zuletzt aufgerufen am 22.01.2025).

5 Deutsche Rheuma-Liga Bundesverband e. V. Vaskulitiden. https://www.rheuma-liga.de/fileadmin/public/main_domain/Dokumente/Mediencenter/Publikationen/Merkblaetter/3.5_Vaskulitiden.pdf (zuletzt aufgerufen am 22.01.2025).

6 Deutsche Gesellschaft für Rheumatologie und Klinische Immunologie e. V. Rheuma in Zahlen. https://dgrh.de/Start/DGRh/Presse/Daten-und-Fakten/Rheuma-in-Zahlen.html (zuletzt aufgerufen am 22.01.2025).

7 Ness T, et al. Dtsch Arztebl Int. 2013;110(21):376-86 (zuletzt aufgerufen am 22.01.2025).

8 rheuma-online Verlag GmbH. Takayasu-Arteriitis. https://www.rheuma-online.de/a-z/t/takayasu-arteriitis/#:~:text=Die%20Takayasu-Arteriitis%20ist%20eine%20sehr%20seltene%20Erkrankung.,)%20angegeben%20(Rodevand%20et%20al (zuletzt aufgerufen am 22.01.2025).

9 Deutsche Rheuma-Liga Bundesverband e. V. Takayasu Arteriitis. https://www.rheuma-liga.de/fileadmin/public/main_domain/Dokumente/Mediencenter/Publikationen/Merkblaetter/3.4_Takayasu_Arteriitis.pdf (zuletzt aufgerufen am 22.01.2025).

10 DocCheck Community GmbH. Polyarteriitis nodosa. https://flexikon.doccheck.com/de/Polyarteriitis_nodosa (zuletzt aufgerufen am 22.01.2025).

11 BurdaVerlag Publishing GmbH. Vaskulitis. https://www.netdoktor.de/krankheiten/vaskulitis/ (zuletzt aufgerufen am 22.01.2025).

12 Abbara S, et al. Front Med (Lausanne). 2022;28(9):1000167 (zuletzt aufgerufen am 22.01.2025).

13 Kinderherzstiftung der Deutschen Herzstiftung e. V. Das Kawasaki-Syndrom. https://herzstiftung.de/system/files/2020-06/KS34-Das-Kawasaki-Syndrom-2019.pdf (zuletzt aufgerufen am 22.01.2025).

14 Adam D, Doerr HW, Link H, Lode H. Die Infektiologie. Springer; 2004.

15 MSD Manuals. Mikroskopische Polyangiitis. https://www.msdmanuals.com/de/heim/knochen-gelenk-und-muskelerkrankungen/entz%C3%BCndliche-erkrankungen-der-blutgef%C3%A4%C3%9Fe/mikroskopische-polyangiitis?ruleredirectid=740 (zuletzt aufgerufen am 22.01.2025).

16 Kroegel C, Costabel U. Klinische Pneumologie - Das Referenzwerk für Klinik und Praxis. 1. Auflage. Thieme; 2014.

17 DocCheck Community GmbH. Granulomatose mit Polyangiitis. https://flexikon.doccheck.com/de/Granulomatose_mit_Polyangiitis (zuletzt aufgerufen am 22.01.2025).

18 MSD Manuals. Eosinophile Granulomatose mit Polyangiitis (EGPA). https://www.msdmanuals.com/de/profi/erkrankungen-des-rheumatischen-formenkreises-und-des-bewegungsapparats/vaskulitis/eosinophile-granulomatose-mit-polyangiitis-egpa?ruleredirectid=740 (zuletzt aufgerufen am 22.01.2025).

19 Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft Stuttgart. Eosinophile Granulomatose und Polyangiitis (Churg-Strauss-Syndrom). https://www.arzneimitteltherapie.de/heftarchiv/2017/11/eosinophile-granulomatose-und-polyangiitis-churg-strauss-syndrom-pathogenetische-und-klinische-grundlagen-diagnostik-und-behandlungszugange.html (zuletzt aufgerufen am 22.01.2025).

20 Deutsche Rheuma-Liga Bundesverband e. V. Eosinophile Granulomatose mit Polyangiitis. https://www.rheuma-liga.de/fileadmin/public/main_domain/Dokumente/Mediencenter/Publikationen/Merkblaetter/3.13_eosinophile_Granulomatose_mit_Polyangiitis.pdf (zuletzt aufgerufen am 22.01.2025).

21 DocCheck Community GmbH. Basalmembran. https://flexikon.doccheck.com/de/Basalmembran (zuletzt aufgerufen am 22.01.2025).

22 Hellmark T, et al. J Autoimmun. 2014:48-49:108-12 (zuletzt aufgerufen am 22.01.2025).

23 Specker C, et al. Z Rheumatol. 2022;81:300-304 (zuletzt aufgerufen am 22.01.2025).

24 Institut national de la santé et de la recherche médicale. Immunoglobulin A vasculitis. https://www.orpha.net/en/disease/detail/761?name=Immunoglobulin%20A%20vasculitis&mode=name (zuletzt aufgerufen am 22.01.2025).

25 Institut national de la santé et de la recherche médicale. Vaskulitis, hypokomplementämische urtikarielle. https://www.orpha.net/de/disease/detail/36412#:~:text=Die%20Pr%C3%A4valenz%20ist%20unbekannt%2C%20bisher,fach%20h%C3%A4ufiger%20betroffen%20als%20M%C3%A4nner (zuletzt aufgerufen am 22.01.2025).

26 Deutsche Rheuma-Liga Bundesverband e. V. Morbus Behçet. https://www.rheuma-liga.de/fileadmin/public/main_domain/Dokumente/Mediencenter/Publikationen/Merkblaetter/3.10_Morbus_Behcet.pdf (zuletzt aufgerufen am 22.01.2025).

27 Institut national de la santé et de la recherche médicale. Cogan-Syndrom. https://www.orpha.net/de/disease/detail/1467 (zuletzt aufgerufen am 22.01.2025).